経営視点で考える、失敗しないIT投資の進め方

はじめに

こんにちは。経営とITのコンサルタントの山口透です。

今回からシリーズで、中小企業がIT投資を進める際のポイントを3回に分けて解説していきます。まず今回は、多くの企業が悩む「費用対効果」について、具体的な事例を交えながらお話しします。

さて、「IT」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。パソコンやスマートフォンはもちろん、最近よく耳にするIoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)もITの一部です。これらはすべて、企業の売上を増やしたり、コストを削減したりするための「経営ツール」なのです。

中小企業が抱える3つの大きな壁

中小企業がITを導入するとき、どんな課題があるのでしょうか。

2018年度版中小企業白書によると、トップ3はこうでした。

- 費用負担の大きさ

- 中小企業では資金力の制約から、初期導入費やランニングコストが大きな負担となりやすいです。実際、デジタル分野への設備投資比率は大企業の約6割に留まり、最新システムやツールの導入に慎重な傾向が続いています。

- DX・ITを推進する人材不足

- ITやDXに関わる人材の獲得・育成が困難で、多くの中小企業が十分な人材を抱えられずにいます。高度なITスキルだけでなく、業務変革に必要なビジネス理解やプロジェクト推進力も求められ、採用面でも大企業との競争が厳しくなっています。

- 経営者の経営力・体制の課題

- 中小企業は経営者への権限・知識集中が多く、トップ自らがIT導入やDX推進に消極的な場合は現場レベルで止まり、組織全体の変革が進みません。補完型の人材確保や、経営権限分散など組織運営の改革も重要視されています。

つまり、「お金をかけて本当に効果が出るのか?」という費用対効果の問題と、「うちの社員でできるの?」という人材の問題。この2つが大きな壁になっているわけです。

今回は、上位2つに関わる「費用対効果」を中心に考えていきます。

なぜITは「効果が見えにくい」のか

「ITの費用対効果が分からない」——これはどういうことでしょうか。実は、生産設備などと比べて、ITは導入効果が見えにくいという特徴があります。

生産設備なら誰でもイメージできる

製造業を例に考えてみましょう。

生産設備を入れるときは、こんな流れになります。

- 「鉄の材料を部品に加工したい」→ マシニングセンター(精密加工機)を導入

- 「部品を楽に運びたい」→ ベルトコンベアを導入

- 「重いものを動かしたい」→ フォークリフトを導入

このように、「何をしたいか」という目的が先にあって、それに合う設備を選ぶという順番が自然ですよね。

ITになると順番が逆になる

ところが、ITの話になると様子が変わります。

- 「生産管理システムを導入したい」

- 「顧客管理システムを導入したい」

こんなふうに、システム(道具)が先に来てしまうことが多いのです。

これは、先ほどの設備の例で言えば、「何を加工したいかは分からないけど、とにかくマシニングセンターが欲しい」と言っているようなものです。

もちろん、「生産管理がうまくいっていない問題があるから、生産管理システムで解決したい」という明確な理由があればいいのです。でも実際には、こんな理由で導入を決めてしまうケースが少なくありません。

- 「他社が導入しているから」

- 「まだ手書きでやっているのは遅れている」

なぜこうなるのでしょうか。

他社の成功事例に振り回される

IT導入では、他社の成功事例を聞くと「うちも同じようにできる」と思ってしまいがちです。

- 「A社はスマホで営業効率が上がった」

- 「B社はクラウドで取引先と情報共有している」

- 「C社はもうIoTを使って成果を出している」

- 「これからは中小企業もAIだ」

こういう話を聞くと、「うちも早く導入しないと取り残される!」と焦ってしまいます。

でも、よく考えてみてください。生産設備の場合、他社がマシニングセンターを買ったからといって、同じものを買いますか?自社の工場の広さ、加工したい部品のサイズ、予算——いろいろ検討してから決めますよね。

さらに、その設備をどう使うかを具体的にイメージしてから買うはずです。

ITも本来は同じはずなのに、なぜか「設備の大きさや能力が目に見えない」ため、他社と同じようにできると思い込んでしまうのです。

もちろん、他社と同じやり方で効果が出ることもあります。例えば小売業で、店舗の規模や商品数が似ていれば、同じタブレットを使った棚卸の効率化が同じように効果を生む可能性はあります。でも、それは例外的なケースです。

成功の第一歩は「問題を明確にする」こと

では、IT導入を成功させるにはどうすればいいのでしょうか。

答えはシンプルです。IT導入の前に、「今、どんな問題があるのか」をはっきりさせること。そして、「その問題を解決して、最終的に何を実現したいのか」を明確にすることです。

事例1:部品加工メーカーの場合

ある部品加工の製造業の例を見てみましょう。

問題点

難しい仕事や急ぎの仕事が、ベテラン社員ばかりに集中している

この会社には作業者が10人ほどいましたが、難易度の高い加工や急ぎの案件は、どうしてもベテランに頼るしかありませんでした。

ベテランたちは「技術は見て盗むもの」「厳しく指導する」という昔ながらのやり方で若手を育てようとしていました。その結果、若手がなかなか育たない。ベテランが高齢化しても、相変わらず仕事が集中してしまう——そんな悪循環に陥っていたのです。

目的

仕事の偏りをなくす(専門用語で「業務の平準化」と言います)

目標

ベテランの技術を若手に引き継ぐ仕組みを作る

そこでこの会社は、「仕事の偏りをなくす」ことを目的として、「ベテランから若手への技術継承が進む仕組み」を目標に掲げました。

事例2:地域のスーパーマーケットの場合

次は、地域で数店舗を運営するスーパーの例です。

問題点

お客様から「欠品が多い」という苦情が日に日に増えている

このスーパーは、地域密着で「新鮮な野菜」「安い肉や魚」が評判のお店でした。品揃えも豊富で人気がありました。ところが、近くに競合店ができて売上が減り始めたのです。

そして困ったことに、売上が下がっているのに、お客様から「あれがない、これもない」という苦情が増えてきました。在庫を減らしすぎたのか、それとも発注ミスなのか——原因ははっきりしませんでしたが、欠品問題は深刻でした。

目的

欠品をなくして、お客様が求める商品をきちんと揃える

目標

在庫管理を強化する仕組みとシステムを導入する

そこでこの会社は、「欠品をなくしてお客様の期待に応える」ことを目的に、「在庫管理を強化するシステム」を導入する目標を立てました。

ポイントは「最終ゴールの共有」

この2つの事例からわかることは何でしょうか。

やみくもに「システムを入れよう」と考えるのではなく、「最終的にどこに到達したいのか」をはっきりさせて、関係者全員で共有することが大切だということです。

「経営の視点」で考える方法

では、こうした目的や目標をどうやって見つければいいのでしょうか。

ここで必要になるのが、**「経営の視点」**です。

「経営の視点」とは、「この会社の将来にとって、今何が一番大事なのか」を考えることです。とはいえ、日々の業務に追われる中で、そんな視点で考えるのは簡単ではありません。

そこでお勧めしたいのが、経営戦略のフレームワーク(考えるための枠組み)を使う方法です。

バランスト・スコアカード(BSC)を活用する

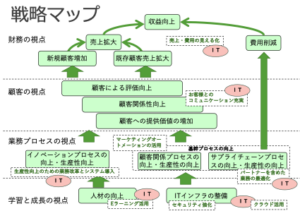

経営戦略を考えるフレームワークはいくつかありますが、ここでは「バランスト・スコアカード(BSC)」の「戦略マップ」という図をご紹介します。

バランスト・スコアカード(BSC)とは

4つの視点からバランスよく会社の状態を見る経営管理の方法です。単に「売上がいくら」「利益がいくら」という財務の数字だけでなく、「お客様は満足しているか」「社内の仕事は効率的か」「社員は成長しているか」といった多面的な視点で経営を見る仕組みです。

戦略マップとは

BSCで使う図で、次の4つの視点から会社の戦略を整理したものです。

- 財務の視点:売上を増やす、コストを減らす

- 顧客の視点:お客様に選ばれる、満足度を上げる

- 業務プロセスの視点:社内の仕事を効率化する、品質を上げる

- 学習と成長の視点:社員を育てる、ITを整備する

この図を作ると、「売上を増やすには顧客満足が必要」「顧客満足を上げるには業務効率化が必要」「業務効率化には社員教育とITが必要」といった、原因と結果のつながりが見える化されます。

ITはどこで使うべきかが見えてくる

私はIT導入を考えるとき、まず社長や経営幹部にこの戦略マップを作ってもらうことをお勧めしています。

戦略マップを作ると、次のことがはっきりします。

- 会社のどこに問題があるのか

- どの問題をどう解決したいのか

- そのためにITをどこで使えばいいのか

つまり、ITをどう使うか、導入して何が変わるかを具体的にイメージできるようになるのです。

ただし、戦略マップを作ると、課題がたくさん見えてきます。「あれもこれも解決しないと!」と焦ってしまうかもしれません。そこで次のステップが重要になります。

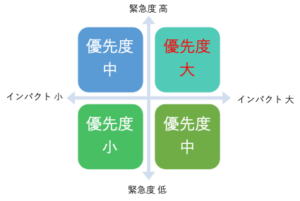

課題に優先順位をつける2つの軸

戦略マップで課題が見えてきたら、次は優先順位をつける作業です。

全部を一度に解決することはできません。どれから手をつけるべきかを決めるために、2つの軸で評価します。

軸1:インパクトの大きさ

「インパクト」とは

その課題を解決したときに、会社にどれだけ大きな影響があるかということです。

次のような基準で、大・中・小の3段階で評価します。

- インパクト「大」:売上が大きく伸びる、新しいビジネスができる、大きなコスト削減ができる

- インパクト「中」:ある程度の効果はあるが、会社全体で見ると限定的

- インパクト「小」:効果はあるが、影響は小さい

軸2:緊急度

時間の観点から、次のように分類します。

- 緊急度「高」:今すぐ対応しないと、売上減少や顧客離れなど大きな問題になる

- 緊急度「中」:近いうちに対応したほうがいいが、少し猶予がある

- 緊急度「低」:いずれは対応したいが、後回しでも大きな問題はない

2軸マトリクスで優先順位を決める

この2つの軸を組み合わせると、次のような図ができます。

答えは明確です。「緊急度が高い」かつ「インパクトが大きい」ものから着手するのです。

もちろん予算の問題もあります。でも、予算がないからといって「緊急度が高くてインパクトが大きい」課題を後回しにしたら、会社全体の問題解決が遅れてしまいます。むしろ、その課題を解決することで得られる効果で、次の投資につなげるという発想が大切です。

全体最適で考える

ここで大事なのは、部門の都合ではなく、会社全体の利益で判断すること(これを「全体最適」と言います)。

例えば、営業部長からすれば営業支援システムが欲しいし、製造部長からすれば生産管理システムが欲しい。でも、会社全体で見たときに、どちらが先かを冷静に判断する必要があります。

実際の事例:工程管理システムが最優先だった理由

ここからは、実際に私が支援した企業の事例をご紹介します。戦略マップと優先順位づけを使って、本当に必要なシステムを見つけた例です。

会社の概況

食品加工機械向けの小型部品を製造する会社です。受注生産で、それなりのロット(まとまった数量)を作っています。

最初に聞いた悩み

「取引先が増えて、小ロットの注文が増えた。そのせいで売掛金の管理や製造指図書の作成など、事務作業が増えて大変だ」

この会社は、「販売管理システム」と「生産管理システム」の導入を考えていました。そこで、システムを入れる前に、経営戦略を確認して、今後どこを強化すべきかを一緒に整理することにしました。

出てきた課題は山積み

具体的に話を聞いていくと、課題がどんどん出てきました。

- 伝票が去年の1.5倍に増えて、事務作業がパンク寸前

- 部品在庫、仕掛品(製造途中のもの)、製品在庫が多すぎて、管理や棚卸に時間がかかる

- 在庫管理はしているはずなのに、必要な部品が見つからず緊急で発注することがある

- 早めに注文をもらったのに、納期に間に合わないことがある

- お客様から「特急で作ってほしい」と言われて、工場の作業順番が混乱する

- 問題は分かったけど、何から手をつければいいか分からない

かなり混乱した状態でしたね。そこで、「すぐやるべきこと」と「じっくり取り組むこと」に分けることにしました。

戦略マップで見えた本当の課題

経営戦略を確認すると、この会社は「今後も取引先を増やしていく」方針でした。それなら、「お客様の満足度を下げない(できれば上げる)」ことが最優先です。

特に深刻だったのは、「早めに注文もらったのに納期に間に合わない」という問題でした。これを放っておくと、こんな悪循環が起きます。

- 納期に遅れる

- お客様の満足度が下がる

- 評判が悪くなる

- 注文が減る

- 売上が下がる

つまり、この問題はインパクト「大」で、しかも「緊急度も高い」と判断できました。

意外な答え:工程管理システムが最優先

では、何から始めるべきか。答えは「工程管理システム」でした。

工程管理システムとは

製造現場で「今、どの製品がどの工程にあるか」「いつ完成するか」をリアルタイムで把握できるシステムです。

このシステムを導入して、受注した部品が今どこまで進んでいるかをいつでも確認できるようにしました。

その結果、こんな効果が出ました。

- お客様から「いつできる?」と聞かれたとき、すぐに正確な回答ができる

- お客様の満足度が上がった

- 納期確認の調査時間が大幅に減った

- 事務作業の負担が軽くなった

- 今の人数でも業務が回るようになった

当初の想定とは違う結果

最初、この会社は「販売管理システム」や「生産管理システム」を入れて、製造指図書を自動で作れるようにしたいと考えていました。事務作業が増えているから、そこを効率化しようという発想です。

でも、本当の問題は違ったのです。

本当の問題

お客様からの「いつできますか?」という問い合わせに答えるために、現場に確認して、進捗を調べて……という作業に、ものすごく時間がかかっていた

さらに調べてみると、こんなことも分かりました。

- 売上管理と請求書発行のシステムは既に入っている

- だから伝票が増えても、まだ何とか対応できる(緊急度は低い)

- 製造現場では、各工程の開始と終了をきちんとチェックする習慣がある

- だから工程管理システムを入れても、現場は混乱しない

つまり、「工程管理システムを先に入れる」という判断が正解だったわけです。

実際、お客様への納期回答時間が大幅に減ったので、事務作業の負担が軽くなり、今の体制でも業務量の増加に対応できています。

まとめ:システムありきで考えない

この事例から学べることは何でしょうか。

「このシステムを入れたい」という発想から始めるのではなく、「会社の経営戦略から見て、今何が一番大事か」を考えて優先順位をつけること——これがIT導入成功の鍵です。

手順をまとめると、次のようになります。

- 経営戦略を確認する(戦略マップを作る)

- 課題を洗い出す

- 各課題のインパクトと緊急度を評価する

- 優先順位をつける

- 優先度の高いものから着手する

この手順を踏むだけで、IT投資の成功確率は大きく上がります。

次回は、IT導入を進める具体的なステップと、「従業員がITを使いこなせない」という人材面の課題についてお話しします。

(このコラムは、マウンテンゴリラ社でご提示した内容を2025年時点の内容で再編集しています)